東方神起茶屋

東方神起(二人)に対する歪んだ愛と腐女子のオタク心を片隅で叫ぶブログ

同時に平和について真剣に訴えていきます。歴史修正主義、差別主義、絶対NO!

「歴史和解と泰緬鉄道」

著者:ジャック・チョーカー 小菅信子/朴裕河/根本敬

映画「戦場にかける橋」をご存じでしょうか?

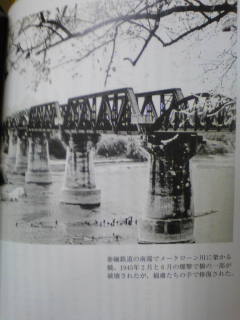

第二次世界大戦中、日本軍が捕虜に強制労働させて鉄道を建設した歴史的事実をモデルに映画にしたものです。

タイ(泰)とミャンマー(緬 当時のビルマ)の間を結ぶ鉄道なので「泰緬鉄道」と言われています。

映画ではかなり緩やかに描かれていますが、現実の建設現場環境の悲惨さと過酷さは、想像を絶するものでした。

鉄道の建設現場は密林地帯で、マラリア、デング熱、コレラ、熱帯性潰瘍など、熱病の巣窟でもあり、イギリス軍が建設を計画しましたが困難さから断念しました。

その計画を日本軍が成功させた裏には、おびただしい数の捕虜の犠牲があったからです。

「枕木ひとつに一人の命…」

と言われるように、その建設によって失われた人命の数から

「死の鉄道」「デス・レイルウェイ」とも言われます。

クリフォード・キングウィック等、泰緬鉄道の研究家によれば、泰緬鉄道の建設に動員された日本軍捕虜の数は

欧米人捕虜 6万2000人 (イギリス人捕虜3万人、オーストラリア人捕虜1万3000人、オランダ人捕虜1万8000人、アメリカ人捕虜700人、ニュージーランド人捕虜若干)

死亡人数 1万2000人

アジア人捕虜 (明確な数は不明だが、キングウィックは推定27万人とし、9万人は死亡したとしている)

少なくとも、捕虜の4人に一人は死亡した事になります。

この鉄道は、戦時中の日本軍の残虐性と、日本政府が「アジアの解放」と自らの侵略戦争を美化した欺瞞のシンボルともなりました。

特にイギリスでは、ドイツ・イタリア軍の捕虜となったイギリス兵士の死亡率が5%だったのに対し、日本軍の捕虜となったイギリス兵士の死亡率は25%だった事から、

「第二次世界大戦中にイギリス軍が被ったもっとも最悪な損失は日本軍の捕虜収容所で行われた」

という印象をもっています(ある意味では事実でもありますが…)

「歴史和解と泰緬鉄道」は、日本軍の捕虜となり、泰緬鉄道の建設に強制労働させられたイギリス人、ジャック・チョーカーの手記とイラストが主題となっています。

そして、研究家による分析や対談が載っています(コリアンガードなどの見解も書かれています。嫌韓・レイシストのネタにされやすいので下記に補足します)

ジャック・チョーカーは、日本監視兵の目から上手く隠しながら、それこそ命がけで現場の様子を記録しました。

日本軍兵士の残虐さは目を覆いたくなりますが、そんな中でも人間性をもった日本軍兵士もいました。

著書から抜粋↓

「日本人監視兵の中には思いやりをもった人物もいた。元銀行員のカニモトさんがそうである。

彼のことは親愛の情をもって思い返される。

我々を決して叩くことはなく、出来るだけ休息をとれるように取り計らってくれ、我々を苦しみから守ろうと骨を折ってくれた。

カニモトさんとその友人は、私が収容所の様子をメモしたり絵を描いたりする事を許可してくれたが、他の監視兵は決して許さないだろう、と真剣に忠告してくれた」

(この忠告に従い、ジャック・チョーカーはイラストやメモを竹筒の中に入れ、地面に埋めるなどして隠した)

ジャック・チョーカーは画家だったので、日本の芸術も知っており、その美しさを称賛していました。

その美しい芸術をもった民族が、どうしてこれ程残虐になれるのか理解に苦しんだ、そうです。

↑美しい花のイラストもある

この著書は、日本軍の残虐さを訴えるものではありません。

ジャック・チョーカーは国際法を無視した日本軍・日本政府の残虐さを批判すると共に、自国の兵士を守らなかったイギリス政府に対しても批判しています。

歴史的事実を受け入れ、過去の過ちを繰り返さない為に、共に未来を築くための方法を模索する著書なのです。

本書でも書かれているように

「不愉快な真実を認め、受け入れ、そこから学びとる勇気こそ、人々が理解し合ううえで不可欠な部分です。

事実を意図的に無視することで、曖昧さや不誠実な表象、憶測や敵意の継続が助長されてしまうのです」

腐った足を切り取る外科的手術の様子や、患部のイラストなどもあって、ショックな記述も多いですが、多くの方に読んでもらい、考えて欲しい著書です。

私は今の日本に一番欠けているのは

現実と真実を直視する勇気ではないか、と思います。

現実と真実を把握しなければ、問題の正しい解決は決して出来ないのです。

※コリアンガード:朝鮮人の捕虜監視兵の事。当時、日本は朝鮮半島を侵略して「日本化」していたので(実際は植民地)朝鮮人を軍属徴用していた。

戦場に行きたくなくて志願したり、強制的に連れてこられた人もいる。

日本人より朝鮮人監視兵の方が残虐だったという噂があるが、日本兵と朝鮮兵の区別はほとんど付かなかったことから、事実とは言い難い、と著書の中で研究者が話している。

著者:ジャック・チョーカー 小菅信子/朴裕河/根本敬

映画「戦場にかける橋」をご存じでしょうか?

第二次世界大戦中、日本軍が捕虜に強制労働させて鉄道を建設した歴史的事実をモデルに映画にしたものです。

タイ(泰)とミャンマー(緬 当時のビルマ)の間を結ぶ鉄道なので「泰緬鉄道」と言われています。

映画ではかなり緩やかに描かれていますが、現実の建設現場環境の悲惨さと過酷さは、想像を絶するものでした。

鉄道の建設現場は密林地帯で、マラリア、デング熱、コレラ、熱帯性潰瘍など、熱病の巣窟でもあり、イギリス軍が建設を計画しましたが困難さから断念しました。

その計画を日本軍が成功させた裏には、おびただしい数の捕虜の犠牲があったからです。

「枕木ひとつに一人の命…」

と言われるように、その建設によって失われた人命の数から

「死の鉄道」「デス・レイルウェイ」とも言われます。

クリフォード・キングウィック等、泰緬鉄道の研究家によれば、泰緬鉄道の建設に動員された日本軍捕虜の数は

欧米人捕虜 6万2000人 (イギリス人捕虜3万人、オーストラリア人捕虜1万3000人、オランダ人捕虜1万8000人、アメリカ人捕虜700人、ニュージーランド人捕虜若干)

死亡人数 1万2000人

アジア人捕虜 (明確な数は不明だが、キングウィックは推定27万人とし、9万人は死亡したとしている)

少なくとも、捕虜の4人に一人は死亡した事になります。

この鉄道は、戦時中の日本軍の残虐性と、日本政府が「アジアの解放」と自らの侵略戦争を美化した欺瞞のシンボルともなりました。

特にイギリスでは、ドイツ・イタリア軍の捕虜となったイギリス兵士の死亡率が5%だったのに対し、日本軍の捕虜となったイギリス兵士の死亡率は25%だった事から、

「第二次世界大戦中にイギリス軍が被ったもっとも最悪な損失は日本軍の捕虜収容所で行われた」

という印象をもっています(ある意味では事実でもありますが…)

「歴史和解と泰緬鉄道」は、日本軍の捕虜となり、泰緬鉄道の建設に強制労働させられたイギリス人、ジャック・チョーカーの手記とイラストが主題となっています。

そして、研究家による分析や対談が載っています(コリアンガードなどの見解も書かれています。嫌韓・レイシストのネタにされやすいので下記に補足します)

ジャック・チョーカーは、日本監視兵の目から上手く隠しながら、それこそ命がけで現場の様子を記録しました。

日本軍兵士の残虐さは目を覆いたくなりますが、そんな中でも人間性をもった日本軍兵士もいました。

著書から抜粋↓

「日本人監視兵の中には思いやりをもった人物もいた。元銀行員のカニモトさんがそうである。

彼のことは親愛の情をもって思い返される。

我々を決して叩くことはなく、出来るだけ休息をとれるように取り計らってくれ、我々を苦しみから守ろうと骨を折ってくれた。

カニモトさんとその友人は、私が収容所の様子をメモしたり絵を描いたりする事を許可してくれたが、他の監視兵は決して許さないだろう、と真剣に忠告してくれた」

(この忠告に従い、ジャック・チョーカーはイラストやメモを竹筒の中に入れ、地面に埋めるなどして隠した)

ジャック・チョーカーは画家だったので、日本の芸術も知っており、その美しさを称賛していました。

その美しい芸術をもった民族が、どうしてこれ程残虐になれるのか理解に苦しんだ、そうです。

↑美しい花のイラストもある

この著書は、日本軍の残虐さを訴えるものではありません。

ジャック・チョーカーは国際法を無視した日本軍・日本政府の残虐さを批判すると共に、自国の兵士を守らなかったイギリス政府に対しても批判しています。

歴史的事実を受け入れ、過去の過ちを繰り返さない為に、共に未来を築くための方法を模索する著書なのです。

本書でも書かれているように

「不愉快な真実を認め、受け入れ、そこから学びとる勇気こそ、人々が理解し合ううえで不可欠な部分です。

事実を意図的に無視することで、曖昧さや不誠実な表象、憶測や敵意の継続が助長されてしまうのです」

腐った足を切り取る外科的手術の様子や、患部のイラストなどもあって、ショックな記述も多いですが、多くの方に読んでもらい、考えて欲しい著書です。

私は今の日本に一番欠けているのは

現実と真実を直視する勇気ではないか、と思います。

現実と真実を把握しなければ、問題の正しい解決は決して出来ないのです。

※コリアンガード:朝鮮人の捕虜監視兵の事。当時、日本は朝鮮半島を侵略して「日本化」していたので(実際は植民地)朝鮮人を軍属徴用していた。

戦場に行きたくなくて志願したり、強制的に連れてこられた人もいる。

日本人より朝鮮人監視兵の方が残虐だったという噂があるが、日本兵と朝鮮兵の区別はほとんど付かなかったことから、事実とは言い難い、と著書の中で研究者が話している。

PR

松江市教育委員会に引き続き、練馬区教育委員会も、戦争の悲惨さや原爆の恐ろしさを訴えた漫画「はだしのゲン」の撤去を検討しています。

反対署名が下記で募っていますので、読んでみて下さい。

↓

https://www.change.org/ja/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3/%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E5%8C%BA%E3%81%A8%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E5%8C%BA%E6%95%99%E8%82%B2%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A-%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E5%8C%BA%E5%86%85%E3%81%AE%E6%95%99%E8%82%B2%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%82%84%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6-%E3%81%AF%E3%81%A0%E3%81%97%E3%81%AE%E3%82%B2%E3%83%B3-%E3%82%92%E6%92%A4%E5%8E%BB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%8F-%E5%BE%93%E6%9D%A5%E3%81%A9%E3%81%8A%E3%82%8A-%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%8C%E8%87%AA%E7%94%B1%E3%81%AB%E9%96%B2%E8%A6%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84?utm_source=action_alert&utm_medium=email&utm_campaign=39155&alert_id=fDRMkdtJlj_wrnhzOwrTI

宛先:練馬区教育委員会 2

練馬区と練馬区教育委員会: 練馬区内の教育機関や図書館において、「はだしのゲン」を撤去することなく、従来どおり、子どもたちが自由に閲覧できるようにしてください。

発信人:「はだしのゲン」の自由閲覧を求める練馬区民の会

「特定秘密保護法」という、戦前に逆戻りするような法律が強行採決されようとしている今、

子供達への洗脳教育、戦争賛美教育がどんどん加速しているのを感じます。

「はだしのゲン」の閲覧禁止に対して

「あんな残酷な漫画は読まなくていいから撤去は正しい」

という意見もあります。

そういう意見もあっていいでしょうが、大切なのは

「選ぶ自由が子供たちにある事」

です。

読むことも読まないことも、子供たち自身が選べる環境こそが大切なのです。

だから、署名内容は

「自由閲覧」を求める

と、なっているのです。

問題の根本を見失わないで欲しい、と思います。

ご協力して下さる方は、ご協力をお願いします。

反対署名が下記で募っていますので、読んでみて下さい。

↓

https://www.change.org/ja/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3/%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E5%8C%BA%E3%81%A8%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E5%8C%BA%E6%95%99%E8%82%B2%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A-%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E5%8C%BA%E5%86%85%E3%81%AE%E6%95%99%E8%82%B2%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%82%84%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6-%E3%81%AF%E3%81%A0%E3%81%97%E3%81%AE%E3%82%B2%E3%83%B3-%E3%82%92%E6%92%A4%E5%8E%BB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%8F-%E5%BE%93%E6%9D%A5%E3%81%A9%E3%81%8A%E3%82%8A-%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%8C%E8%87%AA%E7%94%B1%E3%81%AB%E9%96%B2%E8%A6%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84?utm_source=action_alert&utm_medium=email&utm_campaign=39155&alert_id=fDRMkdtJlj_wrnhzOwrTI

宛先:練馬区教育委員会 2

練馬区と練馬区教育委員会: 練馬区内の教育機関や図書館において、「はだしのゲン」を撤去することなく、従来どおり、子どもたちが自由に閲覧できるようにしてください。

発信人:「はだしのゲン」の自由閲覧を求める練馬区民の会

「特定秘密保護法」という、戦前に逆戻りするような法律が強行採決されようとしている今、

子供達への洗脳教育、戦争賛美教育がどんどん加速しているのを感じます。

「はだしのゲン」の閲覧禁止に対して

「あんな残酷な漫画は読まなくていいから撤去は正しい」

という意見もあります。

そういう意見もあっていいでしょうが、大切なのは

「選ぶ自由が子供たちにある事」

です。

読むことも読まないことも、子供たち自身が選べる環境こそが大切なのです。

だから、署名内容は

「自由閲覧」を求める

と、なっているのです。

問題の根本を見失わないで欲しい、と思います。

ご協力して下さる方は、ご協力をお願いします。

http://www.jim-net.net/news/info/2013/09/nycjim-net.php

NYC、シリア武力介入反対デモ

↑

JIM NET ニュースから。

アメリカNYで行われた「シリア軍事介入反対デモ」の様子が書かれています。

このレポートにも書かれているとおり、

「アメリカの市民団体は「これはウォール街らの戦争屋が仕切り直しをしているだけなので、予断は許さない」と警告しています」

油断は禁物ですが、「シリアへの軍事介入」を押しとどめたのは、平和を願う市民の後押しが大きかったと思います。

シリアへの軍事介入を発表した米国に続き、英国、仏国も同調しましたが、イギリスもフランスも自国の大多数の市民の反対に合い、強行出来ませんでした(イギリスはスペインとジブラルタル海峡での領土問題があったみたいですが)

「沢山の平和団体、人権団体から

「シリアへの停戦に向けて軍事介入ではなく、外交努力をするべきだ。」

というアクションアラートが送られてきました。大統領宛ての署名、自分の選挙区の両議院へのメール、ホワイトハウスのホームページへの書き込み、両議院への電話作戦を求めるメールが受信箱に洪水のように押し寄せました。

そして市民は応えました。議員の地元事務所に直接陳情に行き、電話回線やメールの容量を超えるくらいに働きかけたのです。議員はやはり次の選挙をにらみ地元有権者の声を気にかけます。日本でも市民一人一人がその力に気づいて直接行動に出るようになってほしいものです。」

この言葉をしっかりと受け止めたいと思います。

平和を願う行動に無意味なものなどない、と信じて自分に出来る事、やらなきゃいけない事をしていきたいと思います。

やっぱり私は「他人の悲鳴を聞かないふりして通り過ぎる人」にはなりたくない。

※有名な事件なので知っている方も多いと思いますが、知らない人はこの記事を読んでオリンピックについて考えて欲しい、と思います。

↓

http://aafocusblog.blogspot.jp/2012/08/1968_4.html

オリンピックに斬り込んだブラックパワー:1968年メキシコオリンピックで米国の人種差別に抗議して黒い拳を揚げたジョン・カーロス

NYC、シリア武力介入反対デモ

↑

JIM NET ニュースから。

アメリカNYで行われた「シリア軍事介入反対デモ」の様子が書かれています。

このレポートにも書かれているとおり、

「アメリカの市民団体は「これはウォール街らの戦争屋が仕切り直しをしているだけなので、予断は許さない」と警告しています」

油断は禁物ですが、「シリアへの軍事介入」を押しとどめたのは、平和を願う市民の後押しが大きかったと思います。

シリアへの軍事介入を発表した米国に続き、英国、仏国も同調しましたが、イギリスもフランスも自国の大多数の市民の反対に合い、強行出来ませんでした(イギリスはスペインとジブラルタル海峡での領土問題があったみたいですが)

「沢山の平和団体、人権団体から

「シリアへの停戦に向けて軍事介入ではなく、外交努力をするべきだ。」

というアクションアラートが送られてきました。大統領宛ての署名、自分の選挙区の両議院へのメール、ホワイトハウスのホームページへの書き込み、両議院への電話作戦を求めるメールが受信箱に洪水のように押し寄せました。

そして市民は応えました。議員の地元事務所に直接陳情に行き、電話回線やメールの容量を超えるくらいに働きかけたのです。議員はやはり次の選挙をにらみ地元有権者の声を気にかけます。日本でも市民一人一人がその力に気づいて直接行動に出るようになってほしいものです。」

この言葉をしっかりと受け止めたいと思います。

平和を願う行動に無意味なものなどない、と信じて自分に出来る事、やらなきゃいけない事をしていきたいと思います。

やっぱり私は「他人の悲鳴を聞かないふりして通り過ぎる人」にはなりたくない。

※有名な事件なので知っている方も多いと思いますが、知らない人はこの記事を読んでオリンピックについて考えて欲しい、と思います。

↓

http://aafocusblog.blogspot.jp/2012/08/1968_4.html

オリンピックに斬り込んだブラックパワー:1968年メキシコオリンピックで米国の人種差別に抗議して黒い拳を揚げたジョン・カーロス

以前に、このブログで書きました「フェアトレードマーク」ですが、きちんとした認証制度が確立され、認められたものだけに「フェアトレードマーク」を商品につける事が出来るようになりました(大企業が勝手にフェアトレードのマークを作って使用している例もあるのでマークの違いに気を付けて)

新認証で認められた世界初の4団体のうちのひとつがピープル・ツリーです。

やったね!(^▽^)

ピープル・ツリーの記事より抜粋

↓

http://magazine.peopletree.co.jp/archives/806

ピープル・ツリーは、フェアトレードの国際的なネットワーク「世界フェアトレード機関(WFTO)」が5月の国際会議で導入を決めたフェアトレードの製品ラベルの認証を、世界で初めて取得しました!

WFTOにはこれまでも、加盟メンバーがフェアトレードの10の指針を守って活動しているかを認証する制度があります。認証されたメンバーは、WFTOの団体マークを団体のウェブサイトやカタログに掲載し、フェアトレード団体であることをお客さまに知らせることができます。

しかし製品ひとつひとつには表示されないため、買い物をする人はフェアトレード製品であるかどうかを容易に見分けることができません。

今回の新認証制度では、製品をつくるそれぞれの工程-例えば縫製、染色、刺繍など-で、フェアトレードの指針が守られていることを、自己評価・メンバー間調査・外部監査の3段階で評価します。「生産者が公正な価格を支払われているか」「環境に配慮した生産がされているか」といった指針は、生産に関わるすべてのひとが守らなければならないからです。

問題があればそれを解決するための目標と実行計画を立て、定期的に評価します。そしてこれらが実行されていると認証された団体は、製品に認証ラベルを表示することができるのです。

フェアトレードを保証するラベルが製品に表示されれば、お客さまは、その製品をつくる人や環境が守られていることを確認して買えるようになります。ラベル付き製品を選んで買う人が増えれば、フェアトレードを導入しようと考えるメーカーやブランドも増えるでしょう。それにより、より多くの生産者に適正な賃金が払われ環境が守られることになります。

この製品ラベルの導入によって、フェアトレードがさらに広がっていくことを期待しています。

米国でもTPP反対デモ↓

TPPは大企業がその国の市民から詐取できる恐ろしく不公平な自由貿易です(この場合の「自由」とは多国籍大企業が詐取できる「自由」です)

韓国では米韓FTAによって、格差社会が広がりつつある、と言われています(SM事務所のの株とか誰が大株主なのか心配です…)

もちろん日本も例外ではありません。

TPPに関してもマスコミは危険性をほとんど報道していません。

私が一番怖いと思っている「ISD条項」に関して説明しているのを聞いたことがないのです。

簡単に言うと

「企業が自分の不利益が生ずる、として政府を訴えたり、その国の法律を無視させたりできる」

ものです。(「脱原発」を決めたドイツにも、原発関係会社が訴えを起こしています)

日本の皆保険制度が維持できなくなったり、薬価が際限なく値上がりする危険をもった条項なのです。

今の日本では薬価に上限が設けられているけど(どんな人でも平等に薬が手に出来るよう)これが撤廃させられる可能性は極めて大きいです(オーストラリアでは撤廃させられた)

だから、日本の医師会などがTPPに反対しているのです。

どの国も市民の不満から目を逸らす為に「他国の脅威」を煽ります。

それに騙されて、他国への憎しみを拡大させるなんて愚かなことです。

まんまと権力者(詐取側)の思うつぼじゃないですか。

対立軸は「国VS国」ではなく

「市民VS権力者(詐取側)」なのです。

それを間違えてはいけない、と思います。

新認証で認められた世界初の4団体のうちのひとつがピープル・ツリーです。

やったね!(^▽^)

ピープル・ツリーの記事より抜粋

↓

http://magazine.peopletree.co.jp/archives/806

ピープル・ツリーは、フェアトレードの国際的なネットワーク「世界フェアトレード機関(WFTO)」が5月の国際会議で導入を決めたフェアトレードの製品ラベルの認証を、世界で初めて取得しました!

WFTOにはこれまでも、加盟メンバーがフェアトレードの10の指針を守って活動しているかを認証する制度があります。認証されたメンバーは、WFTOの団体マークを団体のウェブサイトやカタログに掲載し、フェアトレード団体であることをお客さまに知らせることができます。

しかし製品ひとつひとつには表示されないため、買い物をする人はフェアトレード製品であるかどうかを容易に見分けることができません。

今回の新認証制度では、製品をつくるそれぞれの工程-例えば縫製、染色、刺繍など-で、フェアトレードの指針が守られていることを、自己評価・メンバー間調査・外部監査の3段階で評価します。「生産者が公正な価格を支払われているか」「環境に配慮した生産がされているか」といった指針は、生産に関わるすべてのひとが守らなければならないからです。

問題があればそれを解決するための目標と実行計画を立て、定期的に評価します。そしてこれらが実行されていると認証された団体は、製品に認証ラベルを表示することができるのです。

フェアトレードを保証するラベルが製品に表示されれば、お客さまは、その製品をつくる人や環境が守られていることを確認して買えるようになります。ラベル付き製品を選んで買う人が増えれば、フェアトレードを導入しようと考えるメーカーやブランドも増えるでしょう。それにより、より多くの生産者に適正な賃金が払われ環境が守られることになります。

この製品ラベルの導入によって、フェアトレードがさらに広がっていくことを期待しています。

米国でもTPP反対デモ↓

TPPは大企業がその国の市民から詐取できる恐ろしく不公平な自由貿易です(この場合の「自由」とは多国籍大企業が詐取できる「自由」です)

韓国では米韓FTAによって、格差社会が広がりつつある、と言われています(SM事務所のの株とか誰が大株主なのか心配です…)

もちろん日本も例外ではありません。

TPPに関してもマスコミは危険性をほとんど報道していません。

私が一番怖いと思っている「ISD条項」に関して説明しているのを聞いたことがないのです。

簡単に言うと

「企業が自分の不利益が生ずる、として政府を訴えたり、その国の法律を無視させたりできる」

ものです。(「脱原発」を決めたドイツにも、原発関係会社が訴えを起こしています)

日本の皆保険制度が維持できなくなったり、薬価が際限なく値上がりする危険をもった条項なのです。

今の日本では薬価に上限が設けられているけど(どんな人でも平等に薬が手に出来るよう)これが撤廃させられる可能性は極めて大きいです(オーストラリアでは撤廃させられた)

だから、日本の医師会などがTPPに反対しているのです。

どの国も市民の不満から目を逸らす為に「他国の脅威」を煽ります。

それに騙されて、他国への憎しみを拡大させるなんて愚かなことです。

まんまと権力者(詐取側)の思うつぼじゃないですか。

対立軸は「国VS国」ではなく

「市民VS権力者(詐取側)」なのです。

それを間違えてはいけない、と思います。

こちらより転載します

転載開始*******

http://antiracism.jp/march_for_freedom/yobikake-213.html

「差別撤廃 東京大行進」

数年前から、東京の新大久保や大坂の鶴橋など、全国各地でレイシスト団体によるヘイトスピーチ・デモや街宣活動が繰り返し行われてきました。

私たちはこのような卑劣なデモに対して、2013年2月から様々な形の抗議活動を行なってきました。

そして、7月14日に大阪で行われた「OSAKA AGAINST RACISM 仲よくしようぜパレード」への連帯をベースにしながら、人種、国籍、ジェンダーその他の偏見の範疇に基づくすべての形態の差別に反対するデモを9月22日に行ないます。

差別撤廃 東京大行進 The March on Tokyo for Freedom

日時 : 9月22日(日) 12時半集合 13時出発

集合 : 新宿中央公園 水の広場

ルート発表! : 新宿中央公園・水の広場をスタート~ヒルトンの前で右折し新宿駅方面へ~小田急ハルクの裏をとおり小滝橋通へ~小滝橋通を北上し職安通り~職安通りを右折し区役所通りまで~区役所通りを南下し靖国通りまで~靖国通りを新宿駅方面に~大ガードをくぐって柏木公園でゴール

第一梯団では、五十年前に行われたキング牧師の演説「I Have A Dream」で有名な「ワシントン大行進」への最大限のリスペクトと連帯を示すため、スーツを着てブラスバンドとともに行進し、力強い抗議の意思を訴えます。また、第二梯団以降では「この社会では多様な人々がすでにともに生きているのだ」とアピールするために、DJやダンサーを載せたサウンドカーとともに楽しいパレードを行ないます。さらに、集会では以下の要請文を決議し日本政府に提出します。

私たちは日本政府に人種差別撤廃条約を誠実に履行するよう求めます。

個人を、集団を、そして社会を破壊するあらゆる差別への強い抗議の意思と、多様性を持つ社会のすばらしさをアピールするために、今度は私たちが新宿の街を行進しましょう!

転載終了*******

多くの方のご参加をお願いします!

「人種差別撤廃条約」の内容は日本弁護士連合会のHPで確認できます。

http://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library.html

「日本弁護士連合会」

国連の「人種差別撤廃条約」に批准していながら国内法のない先進国は日本だけ。

日本は「第四条 a b について留保する」と言っている事からおかしいです。

私は7/14の「OSAKA AGAINST RACISM 仲よくしようぜパレード」に参加しました~楽しかったですよv

「現代ビジネス」より

↓

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/36440

あらゆる差別に"NO"を! "ヘイトスピーチ"へのカウンター行動から生まれた「OSAKA AGAINST RACISM 仲良くしようぜパレード」

↑

こちらの記事の中に出てくるアベ氏の「~~~遺憾」発言は「お前が言うな~」と誰でも思ったようで、パレードの中でそう書いたプラカードを持っている方がいて「同士!」と思いました(笑)

※税金の話です

エイベックスグループの社長である松浦勝人氏がフェイスブックで

「こんな僕でさえ富裕層といわれるならば…」

という書きだしで、日本の富裕層の所得税や相続税が高すぎる、と主張しているんだとか…

まさに…はあ?(怒)ですが…;

金融庁に提出された書類を見てみると、昨年度の松浦氏の所得は

6億3800万円…(報酬が4億5100万円、株の配当金が1億8700万円)

…これで富裕層じゃなかったら、どれだけ稼げば富裕層になるんだよ…;ビル・ゲイツレベルですか?

私なんか「庶民」レベルじゃなくて「奴隷」レベルじゃないですか…

税率の50%を「我慢の限界」とか言っているらしいですが、50%なのは報酬部分のみで、配当金に関しては「証券優遇税制」で10%なのです。

この「証券優遇税制」は3%以上の大株主には受けられないのですが、松浦氏は保有株式会社の多くを資産管理会社に差し替えている為、本来7.4%の株名義を2.94%にしているんだとか…

全体的な負担率はせいぜい35%…

欧州主要国では、大株主の配当や譲渡所得の税率は30~40%が当たり前。

10%の株主天国の日本で「我慢の限界?」…呆れた…;

会社の現場で働いている人達は、良い人だろうけど、社長がこれじゃあ…苦労が多そうだ…;

社長っていうのは社員に「お金をあげる人」ではありません。

社員が働くことで自分も利益を得ているんだから。

こんな経営者が世界中で増加してきている為、世界中で格差社会が広がり、失業率が増えてしまうんですよね。

公平な社会の基本は「富の再配分」なのです。

これが壊れているのが社会的に問題になっています(1%の人達が世界の富の80%を所有しているという構図ね)

大企業の租税回避は今や、世界的大問題になっています(記事A)

「富の再配分」は簡単にいうと「高所得には高税率」です(あくまで簡単に言うと、ですのでご了承下さい)

私が分かりやすく理解する為に考えた例えなんですが…(間違ってたらすみません。多分、全体的には間違ってないと思います)

↓

例えば、収入1億円に対し、税率が80%とします。

収入5千万円に対しては税率が50%

と、すると

1億円-(税金8千万円)=2千万円

5千万円-(税金2千5百万円)=2千5百万円

5千万円の方が税金引いた後の利益が多い。

それなら、収出を増やして安い税金にした方がいい。

だから、社員の50人に百万円のボーナスを支給する、とかする

↓

ボーナスをもらった社員は車を買ったり、旅行に行ったりする

↓

車を売っている会社や旅行会社に利益が入る

他にも、工場の清掃や検査を外注に依頼する回数を増やす、などすれば

↓

依頼された清掃会社や検査会社に仕事が入る

↓

儲かって給与を上げる。忙しくなるから人を雇う

↓

お金を使う。就職率が上がる

他にも、新しい部署を増やしたり、研究所を作ったりすれば

↓

新しい職場の為に人を雇うから就職率が上がる

何より、雇用条件を悪くしたり、安い人件費を求めて海外にでたりしません。

こういう形が壊れているから、日本での市民の生活が悪化し続けているのです。

「規制緩和」なんてほとんどの市民にとって良い事はありません。

利益が上がるのは大企業だけ。

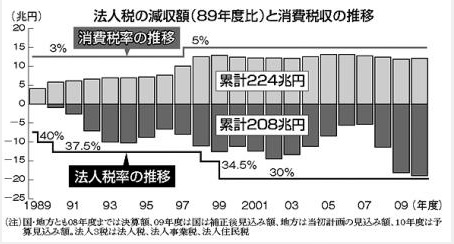

消費税が導入されて、市民の税負担は増えましたが、その分、大企業は減税しまくりでした。

2009年時点でも

↓

「消費税の税収は、導入以来、累計で224兆円。

同時期に大企業などの法人三税(法人税、法人住民税、法人事業税)などの減税が累計で208兆円。

大企業をもうけさせ助けるために、庶民からの消費税が回されたわけです。

福祉や社会保障のためというのは真っ赤なウソです」

http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-588.html

(こちらよりお借りしました)

(記事A)

http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2013091200927

「EU租税回避で調査」

http://blogos.com/article/48530/

「スターバックスUK課税逃れ疑惑」

エイベックスグループの社長である松浦勝人氏がフェイスブックで

「こんな僕でさえ富裕層といわれるならば…」

という書きだしで、日本の富裕層の所得税や相続税が高すぎる、と主張しているんだとか…

まさに…はあ?(怒)ですが…;

金融庁に提出された書類を見てみると、昨年度の松浦氏の所得は

6億3800万円…(報酬が4億5100万円、株の配当金が1億8700万円)

…これで富裕層じゃなかったら、どれだけ稼げば富裕層になるんだよ…;ビル・ゲイツレベルですか?

私なんか「庶民」レベルじゃなくて「奴隷」レベルじゃないですか…

税率の50%を「我慢の限界」とか言っているらしいですが、50%なのは報酬部分のみで、配当金に関しては「証券優遇税制」で10%なのです。

この「証券優遇税制」は3%以上の大株主には受けられないのですが、松浦氏は保有株式会社の多くを資産管理会社に差し替えている為、本来7.4%の株名義を2.94%にしているんだとか…

全体的な負担率はせいぜい35%…

欧州主要国では、大株主の配当や譲渡所得の税率は30~40%が当たり前。

10%の株主天国の日本で「我慢の限界?」…呆れた…;

会社の現場で働いている人達は、良い人だろうけど、社長がこれじゃあ…苦労が多そうだ…;

社長っていうのは社員に「お金をあげる人」ではありません。

社員が働くことで自分も利益を得ているんだから。

こんな経営者が世界中で増加してきている為、世界中で格差社会が広がり、失業率が増えてしまうんですよね。

公平な社会の基本は「富の再配分」なのです。

これが壊れているのが社会的に問題になっています(1%の人達が世界の富の80%を所有しているという構図ね)

大企業の租税回避は今や、世界的大問題になっています(記事A)

「富の再配分」は簡単にいうと「高所得には高税率」です(あくまで簡単に言うと、ですのでご了承下さい)

私が分かりやすく理解する為に考えた例えなんですが…(間違ってたらすみません。多分、全体的には間違ってないと思います)

↓

例えば、収入1億円に対し、税率が80%とします。

収入5千万円に対しては税率が50%

と、すると

1億円-(税金8千万円)=2千万円

5千万円-(税金2千5百万円)=2千5百万円

5千万円の方が税金引いた後の利益が多い。

それなら、収出を増やして安い税金にした方がいい。

だから、社員の50人に百万円のボーナスを支給する、とかする

↓

ボーナスをもらった社員は車を買ったり、旅行に行ったりする

↓

車を売っている会社や旅行会社に利益が入る

他にも、工場の清掃や検査を外注に依頼する回数を増やす、などすれば

↓

依頼された清掃会社や検査会社に仕事が入る

↓

儲かって給与を上げる。忙しくなるから人を雇う

↓

お金を使う。就職率が上がる

他にも、新しい部署を増やしたり、研究所を作ったりすれば

↓

新しい職場の為に人を雇うから就職率が上がる

何より、雇用条件を悪くしたり、安い人件費を求めて海外にでたりしません。

こういう形が壊れているから、日本での市民の生活が悪化し続けているのです。

「規制緩和」なんてほとんどの市民にとって良い事はありません。

利益が上がるのは大企業だけ。

消費税が導入されて、市民の税負担は増えましたが、その分、大企業は減税しまくりでした。

2009年時点でも

↓

「消費税の税収は、導入以来、累計で224兆円。

同時期に大企業などの法人三税(法人税、法人住民税、法人事業税)などの減税が累計で208兆円。

大企業をもうけさせ助けるために、庶民からの消費税が回されたわけです。

福祉や社会保障のためというのは真っ赤なウソです」

http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-588.html

(こちらよりお借りしました)

(記事A)

http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2013091200927

「EU租税回避で調査」

http://blogos.com/article/48530/

「スターバックスUK課税逃れ疑惑」

以前

「音楽番組でK-POPの人達が出演すると、抗議が殺到する」

とか

「韓国人が出たらそのテレビ局に抗議しよう」

と呼びかけている人たちがいる

と、聞いた事がありましので、この記事はいろいろと考えさせられました。

(筆者に100%共感するわけではないですけどね)

内容は周知されてもいいかも、と思いました。

↓

http://blogos.com/article/67477/

ネトウヨ炎上ビジネスが儲かる訳

内容を一部抜粋

↓

最近、ネット右翼と呼ばれる人たちが、活発な動きを見せている。

例えば、気に食わないと感じるテレビ番組の内容に文句を言うため、テレビ局ではなくスポンサーに抗議の電話をするなど、ネットという活動環境を超える事もあるようだ

テレビや新聞などの従来型のメディアや、中国・韓国、そして在日外国人たちを特に激しく嫌い、匿名で誹謗中傷に近いような言論を繰り広げる人が多いのが特徴だ。

このネット右翼の殆どの人は、日本という国への愛国心が強い善良な市民なのだろう。

しかし、あまりにめ『善良』すぎて、自分たちがアフィリエイターと呼ばれるネットの広告屋の金儲けの駒とされながら、煽られて過激な言論を繰り広げている事に全く気づいていないように見える。

アフィリエイターとは、自分のホームページにネットの広告などを貼り付けて、それを多くの人に見せる事で儲けている人の事だ。アクセスの多いホームページを運営しているアフィリエイターは、ネット右翼を扇動するだけで食べて行けるだけの金額以上を稼いでる人もいるだろう。

何でこんなビジネスが流行るのかというと、リスクが無く、楽に金儲けが出来るからである。

ホームページの設置や運営というのは、少し知識があれば初期投資は年間に数万円程度となる。

そして、ネット右翼というのは反日的なトピックに常に興味を持っている人たちなので、SNSを使って反日的な情報を発信し続けていれば簡単に見込み客として囲うことが出来る。

また、アフィリエイターは自分のオリジナルのコンテンツを書いている訳ではなく、常にどこかで炎上している事を自分のページに無断転載などして利用すれば良いだけなので、労力も少なく話題が尽きる心配もない。

もし、思ったようにアクセスが集まらなかったとしても、仕入れなどがある訳でもないので、自分の労働が無駄だったというだけで撤退のコストも特にない。なかなか、こんな美味しいビジネスというのも無いのかもしれない。

現在は、テレビ番組が気に入らなければスポンサーに電話しようと呼びかけたり、デモへの参加を呼びかける程度だが、それ以上の事をやるべきだと煽られる事もあるかもしれない。

そんな時、もし過剰な行動を行ってしまったがために逮捕でもされたら、その人は人生を棒にふってしまう。

しかも、本物の政治活動で逮捕されるならまだしも、誰かの金稼ぎの煽り文句に乗ってしまっただけというなら目も当てられない。

「音楽番組でK-POPの人達が出演すると、抗議が殺到する」

とか

「韓国人が出たらそのテレビ局に抗議しよう」

と呼びかけている人たちがいる

と、聞いた事がありましので、この記事はいろいろと考えさせられました。

(筆者に100%共感するわけではないですけどね)

内容は周知されてもいいかも、と思いました。

↓

http://blogos.com/article/67477/

ネトウヨ炎上ビジネスが儲かる訳

内容を一部抜粋

↓

最近、ネット右翼と呼ばれる人たちが、活発な動きを見せている。

例えば、気に食わないと感じるテレビ番組の内容に文句を言うため、テレビ局ではなくスポンサーに抗議の電話をするなど、ネットという活動環境を超える事もあるようだ

テレビや新聞などの従来型のメディアや、中国・韓国、そして在日外国人たちを特に激しく嫌い、匿名で誹謗中傷に近いような言論を繰り広げる人が多いのが特徴だ。

このネット右翼の殆どの人は、日本という国への愛国心が強い善良な市民なのだろう。

しかし、あまりにめ『善良』すぎて、自分たちがアフィリエイターと呼ばれるネットの広告屋の金儲けの駒とされながら、煽られて過激な言論を繰り広げている事に全く気づいていないように見える。

アフィリエイターとは、自分のホームページにネットの広告などを貼り付けて、それを多くの人に見せる事で儲けている人の事だ。アクセスの多いホームページを運営しているアフィリエイターは、ネット右翼を扇動するだけで食べて行けるだけの金額以上を稼いでる人もいるだろう。

何でこんなビジネスが流行るのかというと、リスクが無く、楽に金儲けが出来るからである。

ホームページの設置や運営というのは、少し知識があれば初期投資は年間に数万円程度となる。

そして、ネット右翼というのは反日的なトピックに常に興味を持っている人たちなので、SNSを使って反日的な情報を発信し続けていれば簡単に見込み客として囲うことが出来る。

また、アフィリエイターは自分のオリジナルのコンテンツを書いている訳ではなく、常にどこかで炎上している事を自分のページに無断転載などして利用すれば良いだけなので、労力も少なく話題が尽きる心配もない。

もし、思ったようにアクセスが集まらなかったとしても、仕入れなどがある訳でもないので、自分の労働が無駄だったというだけで撤退のコストも特にない。なかなか、こんな美味しいビジネスというのも無いのかもしれない。

現在は、テレビ番組が気に入らなければスポンサーに電話しようと呼びかけたり、デモへの参加を呼びかける程度だが、それ以上の事をやるべきだと煽られる事もあるかもしれない。

そんな時、もし過剰な行動を行ってしまったがために逮捕でもされたら、その人は人生を棒にふってしまう。

しかも、本物の政治活動で逮捕されるならまだしも、誰かの金稼ぎの煽り文句に乗ってしまっただけというなら目も当てられない。

今年2013年8月7~14日の間に全国各地で「慰安婦」キャンペーンが行われます。

8/14は世界同時アクション!

韓国の他に台湾、フィリピン、カナダ、ドイツ、アメリカなど、各地でアクションが行われます。

下記の日本各地のキャンペーンの紹介をしますので、多くの方に参加して頂きたいと思います。

●8/11(日)国際シンポジウム

戦時性暴力被害者からの変革の主体へ

場所:東京ウィメンズプラザ・ホール(東京・青山)

時間:11:00~16:30

●北海道

8/7 フィリピンから二人のロラ(タガログ語でおばあさん)を迎えて証言集会

場所:札幌市男女共同参画センター

●東京

8/9 フィリピンから二人のロラ(タガログ語でおばあさん)を迎えて証言集会

場所:武蔵野公会堂会議室

●東京

8/14 水曜デモ

場所:新宿東口アルタ前

●名古屋

8/14 水曜デモ

●関西

8/14 フィリピンの被害者の証言と高里鈴代さんの講演会

場所:大阪・住まい情報センター

●福山

8/7 水曜デモ

場所:福山駅前

●広島

8/7 水曜デモ

場所:広島市本通り

●北九州

8/14 水曜デモ

場所:JR小倉駅前

主催:日本軍「慰安婦」問題解決全国行動

〒169-0051東京都新宿区西早稲田2-3-18 AVACOビル2F

アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」(wam)気付

http://restoringhonor1000.info/main/index.html

詳細はHPに随時アップ、との事なのでチェックしてみて下さい。

(関西ネットワークのブログでも情報をアップされています)

私は関西(大阪)で行われるキャンペーンに参加するつもりです。

チラシをもってますので、詳細を書いておきますね。

↓

2013年 8/14(水)

17:30開場 18:00開始

場所:大阪市立住まい情報センター

地下鉄「天神橋筋6丁目」駅下車すぐ 3号出口より連絡

資料代:一般800円 学生400円

主催:日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワーク

【フィリピンから】

ピラール・フリアスさん

エステリータ・ディさん

レチェルダ・エクストレマドゥーラさん

【沖縄から】

高里鈴代さん

講演「日本軍慰安所と米軍の性暴力~沖縄から問う」

http://www.ianfu-kansai-net.org/

日本軍「慰安婦」問題関西ネットワーク

多くの方のご参加アクションお願い致します!

拡散希望

何度も言っていますが「慰安婦」問題を認め、謝罪し、解決にむけて取り組むことは

「過去の過ちを二度と繰り返さないと決意すること」なのです。

麻生氏の「ナチスに学べ」発言を聞きましたか?

あれが今の日本政府の本音です。

「慰安婦」問題を否定する人達は過去の過ちを繰り返したい、のが本音なのです。

自分達が支配者になりたいのが本音なのです。

それに同調して支持するなんて市民として正気の沙汰とは思えません。

8/14は世界同時アクション!

韓国の他に台湾、フィリピン、カナダ、ドイツ、アメリカなど、各地でアクションが行われます。

下記の日本各地のキャンペーンの紹介をしますので、多くの方に参加して頂きたいと思います。

●8/11(日)国際シンポジウム

戦時性暴力被害者からの変革の主体へ

場所:東京ウィメンズプラザ・ホール(東京・青山)

時間:11:00~16:30

●北海道

8/7 フィリピンから二人のロラ(タガログ語でおばあさん)を迎えて証言集会

場所:札幌市男女共同参画センター

●東京

8/9 フィリピンから二人のロラ(タガログ語でおばあさん)を迎えて証言集会

場所:武蔵野公会堂会議室

●東京

8/14 水曜デモ

場所:新宿東口アルタ前

●名古屋

8/14 水曜デモ

●関西

8/14 フィリピンの被害者の証言と高里鈴代さんの講演会

場所:大阪・住まい情報センター

●福山

8/7 水曜デモ

場所:福山駅前

●広島

8/7 水曜デモ

場所:広島市本通り

●北九州

8/14 水曜デモ

場所:JR小倉駅前

主催:日本軍「慰安婦」問題解決全国行動

〒169-0051東京都新宿区西早稲田2-3-18 AVACOビル2F

アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」(wam)気付

http://restoringhonor1000.info/main/index.html

詳細はHPに随時アップ、との事なのでチェックしてみて下さい。

(関西ネットワークのブログでも情報をアップされています)

私は関西(大阪)で行われるキャンペーンに参加するつもりです。

チラシをもってますので、詳細を書いておきますね。

↓

2013年 8/14(水)

17:30開場 18:00開始

場所:大阪市立住まい情報センター

地下鉄「天神橋筋6丁目」駅下車すぐ 3号出口より連絡

資料代:一般800円 学生400円

主催:日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワーク

【フィリピンから】

ピラール・フリアスさん

エステリータ・ディさん

レチェルダ・エクストレマドゥーラさん

【沖縄から】

高里鈴代さん

講演「日本軍慰安所と米軍の性暴力~沖縄から問う」

http://www.ianfu-kansai-net.org/

日本軍「慰安婦」問題関西ネットワーク

多くの方のご参加アクションお願い致します!

拡散希望

何度も言っていますが「慰安婦」問題を認め、謝罪し、解決にむけて取り組むことは

「過去の過ちを二度と繰り返さないと決意すること」なのです。

麻生氏の「ナチスに学べ」発言を聞きましたか?

あれが今の日本政府の本音です。

「慰安婦」問題を否定する人達は過去の過ちを繰り返したい、のが本音なのです。

自分達が支配者になりたいのが本音なのです。

それに同調して支持するなんて市民として正気の沙汰とは思えません。

簡単説明

管理人コココ

東方神起(BL匂有)の応援ブログ。

本ブログで使用している画像・動画は個人で楽しむ為のものです。全ての著作権・肖像権は著作権元に帰属し、著作権を侵害するものではありません

カレンダー

注意事項

こちらのブログはBL萌えが含まれております

コメントは通常受け付けておりません。

カテゴリー

最新コメント

最新記事

(09/04)

(07/06)

(07/05)

(06/24)

(06/21)

(06/19)

(06/14)

(01/12)

ブログ内検索

アーカイブ

忍者カウンター

忍者ブログ [PR]